中学受験ブログ『中学受験どっくす』のマナトです。

今回は、2026年入試で狙われそうな「令和の米騒動」についてまとめます。

少し長くなりますが、ポイントを広めに押さえておきたい重要テーマです!

目次

令和の米騒動とは?

「令和の米騒動」とは、2024年夏頃からの「米の供給不足」と「価格高騰」を指します。

この問題は、2025年現在も続いており、私たち生活に大きな影響を与えています 。

この現象が「米騒動」と呼ばれるのは、歴史的な背景に由来します。

「米騒動」という言葉は、本来、米の流通量の減少や価格高騰によって一般市民が米を入手しづらくなり、

社会的な混乱や暴動が起きることを指します。

今回の事態に「令和の米騒動」という名称がメディアで用いられたのは、

1918年(大正7年)に発生した「米騒動(大正の米騒動)」を想起させ、

現代における米問題の深刻さと社会への影響の大きさを強調する意図があると考えられます 。

ただし、メディアがこの歴史的な呼称を積極的に使用し、連日報道を行ったことで、

「米が手に入らなくなるかもしれない」という強い不安感が人々の間で増幅されました。

この不安は、消費者のパニック買いや買い占め行動を誘発する一因となり、

結果として、情報の力によってより広範な社会現象へと加速していったと考えられます。

キャッチフレーズは便利ですが、良い面ばかりではなさそうです・・・

令和の米騒動はなぜ起きたか?

「令和の米騒動」は、一つの原因によって引き起こされたものではなく、

供給面、需要面、そして流通・在庫管理といった複数の要因が複雑に絡み合って発生したと考えられます。

供給面の課題

- 2023年猛暑による米の品質低下

2023年産の米は、記録的な猛暑の影響を大きく受け、その品質が低下したと言われています。

生産量自体は平年並みであったにもかかわらず 、市場に供給される米の量が減少しました 。 - 長年の「減反政策」の影響

「減反政策」とは、米の生産量を抑制し、価格を安定させる目的で長年実施されてきた政策です 。

2018年に廃止とされていますが、実際には転作への補助金などを通じて生産調整されています。

食の欧風化などもあって需要は毎年減少しており、米の生産量は需要ギリギリの水準に抑えられています。 - 農業従事者の高齢化と後継者不足

日本の農家の平均年齢は67歳を超え、後継者不足が深刻な問題となっています。

地方では耕作放棄地が増加して、米の供給基盤が弱くなっていることも供給不安の背景にありますね。 - 生産コストの上昇

肥料や農機具などの農業資材の価格が上昇したことも、米の生産コストを押し上げました。

それが米の価格に影響する要因となっているようです。

※ただし、お米の価格上昇分による儲けが農家にいきわたっているのかは疑問とされています・・・

米離れだから作りすぎてもダメだし、ギリギリだといざ足りなくなる時に困るし、難しい問題です・・・

需要面の変動

- 南海トラフ地震や台風接近によるパニック買い・買い占め

2024年8月に発表された南海トラフ地震の臨時情報や、その直後の台風接近の報道が、

消費者の防災意識を急速に高めました 。これにより、家庭での備蓄需要が急増し、

パニック買いや買い占めが誘発され、一時的にスーパーの店頭から米がなくなりました。 - インバウンド需要の増加

外国人観光客(インバウンド)の増加により、米の消費量が増加したことも要因の一つです。

しかし、インバウンドによる消費の割合はあまり高くないため、その影響は限定的でもあります。 - 食生活の変化と小麦価格の上昇

日本人の食生活はパンや麺類へのシフトが進み、全体的な米の消費量は減少傾向にありましたが、

ウクライナ戦争の影響で小麦の価格が上昇し、相対的に米の需要が増加したとも考えられます。

小麦の価格が上がり、米に流れてくるというルートもあるわけですね!

流通・在庫管理の問題

- 流通段階での買い占め・出し渋り

流通段階で米を買い占め、価格上昇による利益を得ようとした動きがあったと考えられています。

農林水産大臣は、特定の流通業者の利益率が高まっていることを指摘していましたね。

※生産者から消費者に至るまでに物を保存したり運搬したりする業者さんのことを流通業者と呼びます。

※ただし、流通段階で何があったのかは調査中で、2025年6月時点はっきり分かっていません。 - 政府備蓄米の運用ルールと在庫不足

政府は災害や凶作に備えて備蓄米を保有していますが、その運用ルールが厳しく、

「流通不足」を理由とした放出が困難でした 。市場変動に柔軟に対応できる量が不足しており、

2025年3月の備蓄米放出も価格高騰を完全に抑え込むには至りませんでした。

※政府備蓄米がJA(農協:農業協同組合)に流れたが、小売店に届いていないという事実もあります。

これらの要因が複合的に作用し、「令和の米騒動」という現代日本の食危機を引き起こしました。

特に、長年にわたる「減反政策」は、今回の騒動の根本的な問題として指摘されていますね。

食生活の欧風化を背景に、1970年前後からスタートした生産量調整の政策、と憶えておきたいです。

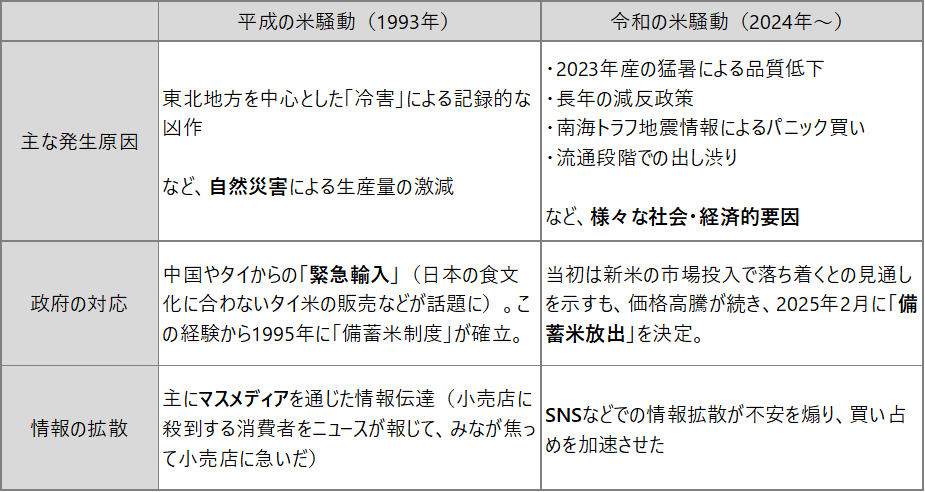

平成の米騒動との比較

「令和の米騒動」をより深く理解するためには、過去の「平成の米騒動」との比較が有効です。

両者には共通点と明確な相違点が存在します。

共通点

両者の最も大きな共通点は、国民生活に不可欠な米の価格が高騰し、

供給不安(米が手に入りにくい、高くて買えないという状況)が発生した点です 。

相違点

平成の米騒動:自然災害・緊急輸入・マスメディア

令和の米騒動:社会経済的要因・備蓄米放出・SNS などは押さえておきたい違いです。

課題の変化と現代社会

生産量が不足しているから、買いに走ろう!日本米が無いからタイ米を買おう!

という比較的単純な話だったものが、

非常に複雑な要因で不足し、SNSによってパニックが加速してしまう時代となりました。

これらの違いを考えさせ、論じるような問題も出されるかもしれませんね。

私たちの生活への影響

米価の高騰は、私たちの食卓だけでなく、日本経済全体にも広範な影響を及ぼしています。

生活への影響

- 米価格の具体的な高騰状況

お米(5kg)の価格は2025年4月時点で約4200円で、前年同時期の2倍以上です。

大まかな金額感は押さえてきたいところです。

※小泉新農水大臣の就任後、備蓄米が安く販売されることで価格が下がっているようです。 - 家計への負担増、飲食店への影響

この価格高騰は家計を直撃し、月に5kg程度の米を消費する家庭では、

年間で2万円程度の負担増となると試算されています。

食費を圧迫するだけでなく、飲食店では米を使ったメニューの縮小や価格上昇が続いており、

子ども食堂への寄付などが減っていると報じられています。 - 消費者物価指数やGDPへの影響

内閣府の試算では、米の価格上昇が個人消費やGDPを低下させると見込まれています。

お米が高いと、ほかの消費も抑制気味になるのは仕方ないわね・・・

政府の対応

- 備蓄米放出の決定とその背景

政府は当初、価格高騰が顕著になった2024年夏には、次の新米が市場に出れば流通量が回復し、

価格も落ち着くとの見通しを示していました。しかし、実際にはその後も価格が加速度的に上昇を

続けたため、2025年1月に方針を転換し、2月には備蓄米放出を決定しました。 - 運用ルール見直しの内容と目的

政府備蓄米は、平成米騒動をきっかけに1995年から制度化されました。

従来の運用ルールでは、「大凶作」や「連続する不作」の場合に放出が定められており、

「流通不足」を理由とした放出はできませんでした。

そこで、政府は新たに「流通不足」でも販売できるように運用ルールを見直す方針を固めました。 - 政府の対応への評価

政府の対応については、「後手に回った」との指摘があります。

専門家からは、24年夏の段階で備蓄米の販売ルールを緩和すべきだったという意見もあります。

政府の備蓄米放出は、消費者への短期的な価格安定効果を狙うものですが、

その一方で、「米の価格が急落すれば生産者の利益が損なわれかねない」という面もあります。

※ただし、価格が上がっても生産者の利益は上がらない(流通が儲かる)という見方もあります。

中学受験で狙われるキーワードと記述問題対策

狙われやすそうなキーワードと、それらを用いた記述問題への対策を考えてみます。

押さえておきたいキーワード

| キーワード | 説明(定義) | 関連する原因・影響 |

|---|---|---|

| 令和の米騒動 | 2024年夏に発生した米不足と価格高騰を指す言葉。大正時代の米騒動になぞらえられた。 | 複合的な原因により発生し、国民生活や経済に影響。 |

| 減反政策 | 米の生産量を調整し、価格を安定させるために長年行われてきた政策。(1970頃~2018年) | 現在の米不足の根本原因の一つと指摘される。供給量の余裕をなくした。 |

| 政府備蓄米 | 災害や凶作などの緊急時に備え、国が保有する米。 | 今回の米騒動で、政府が運用ルールを見直して放出を決定した。 |

| 南海トラフ地震 | 2024年8月に発表され、消費者の防災意識を高め、米のパニック買いを誘発した要因の一つ。 | 今後30年で80%発生すると予測されている。 |

| 猛暑 | 2023年の記録的な猛暑は、米の品質を低下させ、供給量減少の一因となった。 | 2023年の猛暑が2024年の供給量に関わり、2025年にも影響する。 |

| パニック買い | 災害への不安などから、消費者が商品を大量に買い占める行動。 | 今回の米騒動で流通在庫枯渇の大きな原因となった。 |

| 平成の米騒動 | 1993年の冷害による凶作が原因で起きた米不足と価格高騰。 | 令和の米騒動との比較対象。備蓄米制度確立のきっかけ。 |

| 大正の米騒動 | 1918年に日本で発生した、コメの価格急騰にともなう暴動事件。(富山県の漁村の主婦達が安売りを求めて米屋へ押し掛けた) | 当時の寺内正毅内閣はその責任を取って総辞職し、原敬内閣へバトンタッチ。 |

| GDP(国内総生産) | 国内で一定期間に生産されたモノやサービスの付加価値の合計。 | 米価高騰がGDPを押し下げる影響が試算されている。 |

| 農業従事者の高齢化 | 農業を担う人の年齢が上がり、後継者が不足している問題。 | 米の生産力低下の背景にある長期的な課題。 |

| インバウンド需要 | 外国人観光客による消費。 | 米の需要増加の一因とされたが、影響は限定的との見方もある。 |

記述問題例と解答のポイント

令和の米騒動の原因や、かつての米騒動との比較などは記述でも狙われそうです。

| 問題例 | 解答のポイント |

|---|---|

| 問題例1:「令和の米騒動が起きた原因を複数挙げ、説明しなさい。」 | ・単一の原因ではなく、複数の要因が複合的に絡み合っていることを説明。 ・供給面(例:2023年の猛暑による米の品質低下、長年の減反政策による生産量の抑制、農業従事者の高齢化)と需要面(例:南海トラフ地震情報によるパニック買い、インバウンド需要など)の双方から挙げる。 |

| 問題例2: 「令和の米騒動と平成の米騒動の共通点と相違点を述べなさい。」 | ・共通点として「米の価格高騰と供給不安」を挙げる。 ・相違点を明確に区別して説明する。 原因:平成は「冷害による凶作」、令和は「猛暑による品質低下、減反政策、パニック買いなど複合的要因」など – 政府の対応:平成は「緊急輸入」、令和は「備蓄米放出」。 ・その他:令和では「SNSによる情報拡散が買い占めを加速させた」点も |

| 問題例3: 「米価高騰が私たちの生活や日本経済に与える影響について説明しなさい。」 | ・家計への影響: 具体的な価格上昇(5kgで約2倍)と、それによる家計負担 ・経済全体への影響: 物価の上昇、個人消費やGDPの低下 ・関連産業への影響: 飲食店でのメニュー縮小、価格上昇。あるいは、子ども食堂への寄付減少などの社会的影響も |

| 問題例4: 「政府の備蓄米放出は、米価安定にどのような影響を与えると予想されますか。」 | ・目的: 供給量を増やし、利益追求の動きを牽制し、米価の安定を目指す ・期待される効果: 一時的な価格の落ち着きや、市場への安心感を与える ・課題・限界: しかし、「効果は限定的」との見方や、「備蓄米放出だけでは不十分」という指摘があることにも触れる。また、価格が急落した場合の生産者への影響も考慮する必要があるという、政策の限界にも触れる |

米騒動について不明瞭なことも多いため、ある程度の知識や本文から読み取れることから、

自分なりに考察を組み立てられればある程度の得点は得られると思います。

まとめ:未来への教訓と食料問題

「令和の米騒動」は、現代の日本社会が抱える食料問題のもろさと複雑さを浮き彫りにしました。

この騒動から私たちは多くの重要な教訓を得ることができます。

今回の騒動から学ぶべきこと

米は日本の主食であり、その安定供給が国民の生活と経済に直結することを我々は再認識しました。

単に食料の量を確保するだけでなく、供給体制の安定性や多様性、そして緊急時の対応能力が重要です。

次に、気候変動、長年の減反政策、社会心理(パニック買い)、流通の不透明性など、

複数の要因が複雑に絡み合い、解決が困難であることも示されました。

平成の米騒動からの備蓄米制度だけでは現代の複合的な危機には対応しきれませんでしたね。

※ただし、備蓄米の価格を政府がコントロールすることで改善の兆しは見えています。

さらに、SNSなどによる情報が、人々の行動に大きな影響を与える現代において、

正確な情報を冷静に判断し、適切な行動をとることの重要性が再認識されました。

情報が瞬時に広がる利点がある一方で、誤情報や不安も瞬時につたわってしまうことは危険な側面もあります。

日本の食料自給率と今後の課題

今回の米騒動は、日本の食料供給が安定していないことを浮き彫りにしました。

国際情勢が不安定であり、「コメのような大切な食物は安定して持っておくべき」との意見もあります。

その観点から、農業従事者の高齢化や耕作放棄地の増加は深刻な問題です。

中長期的な対策として、生産基盤の強化と技術革新が鍵となります。

例えばドローンや情報技術を活用した効率的な生産管理を可能にする「スマート農業」の推進、

高温耐性や病害虫への抵抗力を持つ「気候変動に強い品種開発」、

そして新規就農支援や農業経営の近代化を通じた「若手農業者の育成」などが期待されています。

また、根本的な解決策として、長年続いてきた「減反政策」を真に廃止し、

日本の水田が本来持っている生産能力を最大限に引き出すべきだという強い意見も存在します。

この政策の継続が食料自給率を抑制してきたという批判が見られています。

身近な「米」の問題が、実は国の未来を左右する大きな課題につながっているという視点を持つことが、

この騒動から得られる重要な学びと言えるでしょう。

いやぁ、長かったです。お米については、米騒動以外にも、生産県ランキングなども押さえておきたいですね・・・!