中学受験ブログ『中学受験どっくす』のマナトです。

授業と課題でギューギューの夏休みも気づいたら終わって、6年後期スタート。目の前のテスト対策を目標にしていた前期までと違って、正しい方向に進めているのか不安・・・

6年夏が終わり、後期がスタートしました。

やや進みがゆっくりと言われる日能研も一通りカリキュラムが終了し、

演習中心の授業・過去問スタート・テストの種類増加など、

いよいよ本番が近い!!という雰囲気が出てきました。

後期の勉強方法にはいろいろなスタンスがあると思いますが、

我が家ではどう進めようと思っているか、記録してみたいと思います。

テーマは、

6年後期/後悔のない過ごし方

こちらでお送りしたいと思います。

6年後期の位置づけ

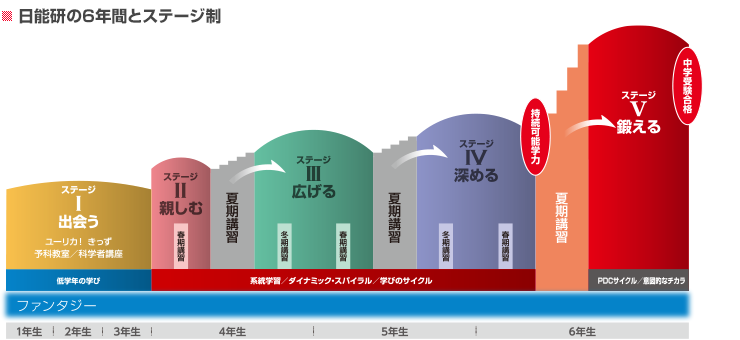

日能研は学年によって「ステージ」に分かれており、

6年後期(夏期講習明け~入試本番)は「ステージⅤ:鍛える」という位置にあたります。

参考: 日能研HP

概ね、ほとんどの単元は5年後期に終えますが、6年前期に一部新規学習が残ります。

例えば、算数のニュートン算や、社会の公民などは6年前期に初めて学ぶことになります。

そして、夏休みで演習問題を重ね、6年後期から「点を取る方法」に特化します。

分野別の弱点を洗い出してくれたり、スコアメイクの戦術も相談に乗ってくれます。

多くの人が過去問を開始するのも後期からですね。

6年後期のプログラム

6年後期の「ステージV:鍛える」には、次の授業やテキスト、テストがあります。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| 授業 | ・合格力完成教室(~11月) ・合格力ファイナル(12月~) |

| 特別講座 | ・日能研入試問題研究特別講座(後期日特) ・オプション講座 |

| テキスト | ・本科テキスト(合格力完成教室テキスト) ・栄冠への道 ・銀本(中学入学試験問題集) ・その他補助教材 |

| テスト | ・合格力育成テスト(およそ2週間に1回) ・合格力実践テスト(およそ2週間に1回) ・全国公開模試(およそ1か月に1回) |

大きくはこのようになり、テキストやテストが少し増えます。

ただし、6年後期になると「一人ひとりやるべきことが変わってくる」ため、宿題が減ります。

科目や先生によっても方針が変わってくる時期とも言えるでしょう。

伴走する親も、今わが子にどんな学習が必要なのかを総合的に考える必要が出てきます。

6年後期の忙しさ

6年後期は「必須で出すべき宿題」は減りますが、やるべきことは増えます。

しかし、日能研がギアが上がってくる時期は「6年前期から」ではないかと感じています。

前期は毎週育成テストがあり、本科や栄冠の分量も増えます。

我が家は受講しませんでしたが、6年前期から「前期日特」を受講する人もいます。

前期からギアがあがり、夏期講習はずっと通い詰めて演習を続け、

心と頭の準備が整ってから、6年後期のスパートがはじまるわけですね。

そんな状態の子たち(と親)であっても、9月に入ってから戸惑うことが増えると思います。

それはなぜでしょうか。

夏休みに算数であれば「共通問題428」という428問の典型題、

理社であれば「メモリーチェック」という知識確認問題集が与えられます。

国語も授業の記述演習など、再提出を繰り返す課題があるでしょう。

夏休みが終わっても、これらの課題を消化しきれない、

あるいは間違えた問題の2週目などをやりたいことがあると思います。

そのため、9月に入ってもどっさりとやることが積み残されます。

夏期講習中にはテストが4回あり、その直しにも手が回らぬまま、

夏休みが明けると毎週のテストがはじまります。

公開模試・合格力実践テスト・合格力育成テスト・・・

全てのテストの全問直しをしている時間はありませんが、

なんとなく直しを残すのは気持ち悪さを感じる親子も多いでしょう。

授業でも消化しますが、本科テキスト+栄冠への道に関して、

問題数は6年前期から引き続き結構多いです。

もはや栄冠への道が宿題ではない科目も増えてくるでしょう。

ただし、前期までの感覚では「やらなくていいのかな」と不安になります。

こちらもうまく選別をしていく必要があるでしょう。

特に、算数と国語は過去問の指示が出始めると思います。

9月からフルスロットルでやらなくても間に合うとは思いますが、

志望順位が低く、少し偏差値にゆとりのある学校からはじめ、

それが宿題になる科目も出てきます。(特に国語などですかね。)

過去問は子によってはモチベーションが上がりますが、

やるとなると1科目でも40~50分以上かかって直しもするので、

まとまった時間を取られてしまいますね。

完璧にやろうとすると潰れてしまいそうです。

捨てて、選んで、信じて進むしかありません。

6年後期の過ごし方

私は、9月と、10月以降で少しフェーズを分けて考えています!

9月:基礎固め延長戦

過去問をまわりがやりはじめるからといって焦る必要はまったくないと思っています。

むしろ、9月から1週間に絶対1校はやるぞ!など進めていくのは、時期尚早ではないでしょうか。

この時期にやる過去問の目的は、

- 志望校との距離感を確かめる

- 合格点を取るための方法を考え始める(作戦開始)

- 志望校の問題特徴をつかむ

ということにあるのかなと思います。

それって、何年も何年もハードに回さないと達成できないことでしょうか?

まだまだベース学力が成長途上であるからこそ、

夏に進めていた基礎固めの積み残しや続きをしっかりやることを優先しながら、

上記の目的をハッキリ意識して、丁寧に過去問を進めればよいと思います。

普段の授業や、テスト直しもまだまだガッチリやりたいところですね。

10月~12月:過去問本格攻略期

併願パターンや志望校によっては11月からで十分という説もありますが、

第一志望の過去問を繰り返し解いていき、作戦を洗練させていくのは10月以降と考えます。

特に、以下のような学校では過去問の訓練が重要になってくると考えます。

- 出題分野や問題の形式が特徴的である

- その特徴が長年の間変わらない(傾向が一定である)

- 上位校・難関校以上である

私も様々な学校の近年の過去問題集を見ていますが、

中堅~上位であると、テキストに載っているオーソドックスな問題の比率が高まります。

そうすると、過去問で繰り返し繰り返し訓練する意味が薄れます。

日能研でいえば、算数なら共通問題428の熟練度を高めればかなり対応ができます。

もちろん出題分野の偏りはありますが、

その分野を学ぶのであれば過去問というより、その単元のテキストがよいでしょう。

ただし、難関校で、問題が特徴的で、おそらく来年もその傾向だとするならば、

繰り返し訓練したほうが得点率が高まるのは間違いないと思います。

1月~:直前追い込み期

過去問を使って、志望校入試問題の得点力に磨きをかけるのは12月までを目安として、

1月からは追い込みに入るイメージを持っています。

- ここまでに発見できている苦手分野を徹底的につぶす

- 暗記モノは短期間で全体の知識を総ざらいして穴を発見して埋める

- 計算や語彙など、ルーティン学習を継続してペースを乱さない

- 体調に気を付ける

- 自分はできる、受かるという自信・メンタルを整える

このようなことをベースとしながら、引き続き一定のペースで過去問を進めます。

この時期になったら、どの大問に何分かけるか板についているとよいですね。

あくまでも我が家のイメージです。

終了したら考え方が修正されるかもしれません・・・!

まとめ:言いたいこと

この記事を通じて伝えたかったのは、

6年後期は、わけも分からずみんな不安になるよ!!

ということでした。

私は(時代や種類は違いますが)、自分自身の中学入試や大学入試だったり、

若干の指導経験があるため何となくイメージができますが、

はじめての方であれば大きな不安にさいなまれる時期だと思います。

しかし、それは皆さん同じです。

そうした中で、子どもは親が考えるよりもまだまだ平常心で過ごしていると思います。

先回りして心配できる能力は大人の専売特許ですね。

私たちも心配しすぎずに、塾の先生や助言をしてくださる方を信じて、

一歩ずつできることを進めていきたいものです。

当ブログも経験談や分析を通じて皆さんを応援します!

本日のオススメ書籍

こちら、過去問に取り組むうえで非常に参考になっている良書です・・・!!

どの学校がどのような処理力が必要か等のオリジナル分類も参考になります。